沖縄戦時、本島北部で秘密裏に地元少年で構成されたゲリラ部隊が存在しました。

その部隊の名前は「護郷隊」と言います。

「護郷隊」を率いたのは、諜報や秘密作戦を専門とする陸軍中野学校出身の若き将校達。

秘密裏ゆえ、沖縄戦でもあまり知られていない「護郷隊」

エリートと呼ばれた将校達はなぜ少年兵を率い、ゲリラ戦を戦ったのか。「護郷隊」の任務はどのようなものだったのか?地元少年はどのように動員されていったのか?

本記事では、様々な資料や本、証言等で近年明るみにでた「護郷隊」について紹介します。

沖縄本島北部の沖縄戦

一般的に沖縄戦のイメージは「ひめゆりの塔」や「平和祈念公園」砲弾が飛び交う中で繰り広げられた南部での戦いが注目され、沖縄北部で戦闘があったことがほとんど知られていません。

これまで私のブログ内でも南部の戦争遺跡を中心に紹介してきたのは、北部の沖縄戦にはついて資料が乏しく戦闘の実態も不明な点が多いからです。

それでも南部、中部同様、北部も戦闘が及んでいます。南部ほどではありませんが、北部にも多くの日本兵が配置されています。

兵士の数では圧倒的にアメリカ軍に劣っており、早期に北部地域は制圧されますが、その後も日本軍は継続的にゲリラ戦を展開します。驚くことに南部での戦闘が一段落した後も、アメリカ軍に抵抗を続けました。

特に、少年兵を中心とした「護郷隊」が、山岳地帯でゲリラ戦を繰り広げます。

秘密裏に組織された「護郷隊」とは?

「護郷隊」は、地元の少年たちで秘密裏に編成されたゲリラ的な部隊です。部隊は2つに分かれており、それぞれ「第一護郷隊」と「第二護郷隊」と呼ばれていました。

上記名称は秘匿名(通称)で、正式名称はそれぞれ「第三遊撃隊」「第四遊撃隊」

指揮を執っていたのは、陸軍中野学校を卒業した20代前半の若い将校たちでした。

諜報(ちょうほう)員、いわゆるスパイを養成していた学校で、陸軍内でも極秘の組織とされた。太平洋戦争開戦後はゲリラ戦を学ぶことが主となる。学校名は東京中野にあったことに由来。

彼らの役目は、沖縄守備軍(第32軍)が沖縄で全滅した後も、ゲリラ戦を行い敵の後方を撹乱し、逐一情報を本土の大本営に届けるといものでした。

第32軍牛島満司令官に「敵が上陸し玉砕した場合に、われわれが最後まで敵の後方を撹乱し、大本営に情報提供します」と任務を説明した際に、長勇参謀は笑いながら「我々の骨を拾いに来たのか」と冷やかした。

八原博通著『沖縄決戦 – 高級参謀の手記より』抜粋

まだ大学を出たばかりのような年齢の若者が、中学生や高校生の少年たちを率いて戦っていたと考えると、その実態に驚かされます。

護郷隊は、沖縄戦が始まる約半年前に結成され、名簿をもとにリストを作成し、10月ごろから学校や役場を通じて、大勢の少年たちが集められていきました。その数はおよそ1,000人にも及びます。

護郷隊の調査を続ける方によると、少年を動員した背景には、圧倒的な大人の男性が足りなかっからであり、青年男性の大部分は軍に招集されていたからです。

なお、こうした動員は、南部で組織された「鉄血勤皇隊」と同様、法律に基づく正式なものではありません。法的根拠のないまま少年たちは戦いに巻き込まれていったのです。

少年たちは、「自分のふるさとは自分で守るべきだ」という考え方を徹底的に教え込まれ、過酷な訓練を受けました。

恩納岳を中心に戦った「第二護郷隊」

「第二護郷隊」は、主に国頭村・東村・大宜味村の少年ら388名で構成され、率いたのは弱冠23歳の岩波大尉。

しかし彼らが布陣したのは、地元のやんばるではなく、地名もわからず土地勘もない沖縄本島中央部にある恩納岳でした。

正規兵と共に戦闘配置についたことから、激しい戦闘を繰り広げ、犠牲者数も多くなりました。

2ヶ月間、恩納岳周辺でゲリラ戦を展開します。主な任務は

- ゲリラ戦を展開し、敵をかく乱

- 前線で敵の状況を偵察し報告

- 敵の戦車や陣地を爆破する

- 負傷者の救護や物資の輸送

などでした。アメリカ軍の戦車に急増爆雷を背負って突撃したり、小銃をうったりと直接戦闘もしています。

元隊員の証言から抜粋します。

訓練終了後、恩納村の恩納毛の入り口に駐屯している、米軍の部隊の戦車やトラックがあるところに潜り入って爆破したことがありました。また、別の日には恩納国民学校に駐屯している米軍の兵舎に潜入潜行で入っていって爆破しにいったんですが、行ってみたら、そこにはもう米軍はいなくなっていました。そのときは失敗におわりましたが、こんな経験もありましたね。

吉浜朝徳さんの証言より一部抜粋

米軍はね、一人、二人、と間隔空けて歩いてるけど、大丈夫だとわかると三人目からその後はぞろぞろ歩いてくるから面白いように撃てた

宮城倉治さんの証言 三上智恵著『沖縄スパイ戦史』より一部抜粋

6月2日、多くの負傷兵を残して恩納岳を離脱し、その後北に向かい、その後、7月中旬に沖縄本島北部の東村で軍服や武器を埋めて解散しました。

スパイとみなされ殺された少年兵。

恩納岳撤退にあたって、渡された手榴弾で自決した少年兵。

破傷風から脳症を患い、精神を病み、軍医に射殺された少年兵。

「自分のふるさとは自分で守れ」という勇ましい言葉の陰には、こうした悲しい出来事が数多くありました。

そして、生き残った人たちもまた、過酷な体験によって深い傷を負い、戦後長い間苦しみ続けてきました。中には今もPTSDに苦しんでいる人や、最近まで証言できなかった人もいました。

恩納村にある「第二護郷隊之碑」

現在、「第二護郷隊」の陣地があった場所に建つ「第二護郷隊之碑」があります。

「第二護郷隊之碑」は1956年、生き残った隊員と岩波隊長が犠牲者73名を追悼するために建立されました。(「第二護郷隊之碑」の説明版より)

行き方は、恩納村安富祖国道58号から安富祖ダム方面へ曲がります。この時看板が設置されていますので、見逃さないようにしましょう。

そして川沿いを100メートルほど進むと、山に入る道が見えるので右折。急な坂道を上ると左側に「第二護郷隊之碑」の入り口の階段が見えます。

坂の左側に停車させてもらい、坂を上ると「第二護郷隊之碑」が見えてきます。

とても道幅が狭いので、駐車する際は他の車の迷惑にならないよう、短時間の見学にしましょう。

秘密裏に行われた沖縄北部のゲリラ戦。動員された少年兵は過酷な戦場を戦い多くの方が亡くなりました。生き残った方も長い間苦しみ続けてきました。

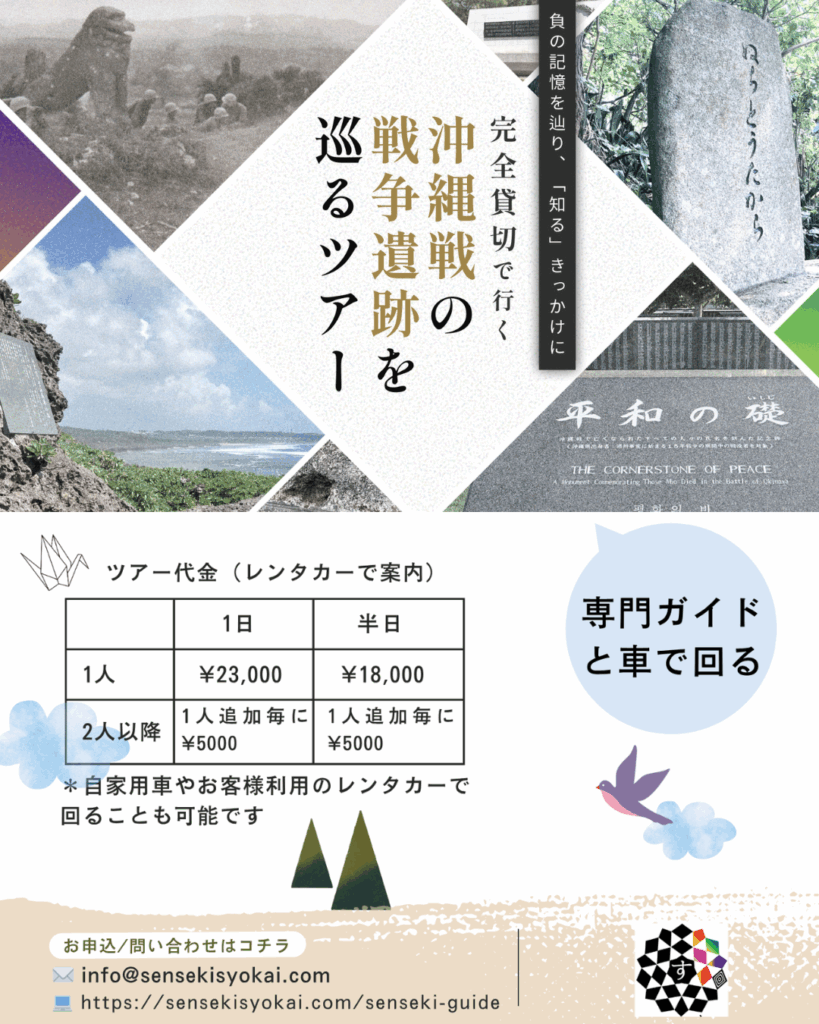

近年「護郷隊」はドキュメンタリ映画や本も発行されていますので、ぜひ「護郷隊」の実相に触れてみてください。

【第二護郷隊之碑】

- 住所

- 沖縄県国頭郡恩納村安富祖

- 駐車場

- なし