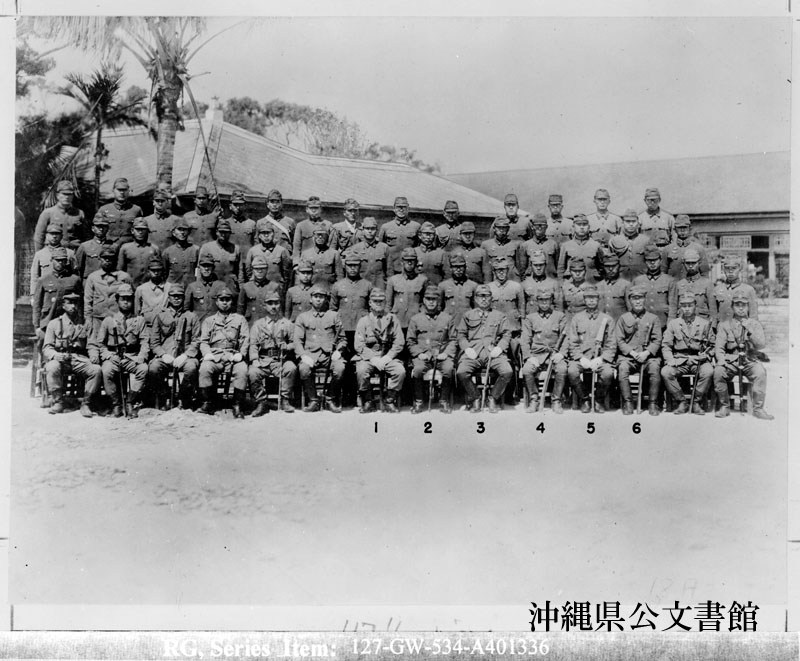

アメリカ軍上陸

沖縄県公文書館所蔵

太平洋戦争末期、アメリカ軍は日本本土の侵攻の足がかりとし、沖縄を目標にします。

1945年3月26日、総兵力54万人の圧倒的な戦力をもって慶良間諸島に上陸しました。

慶良間諸島を即座に占領したアメリカ軍は、4月1日に沖縄本島中部西海岸へ上陸を開始。(現在の北谷町~嘉手納町の海岸付近)

日本軍のからの(日本軍の作戦により)、攻撃は少なくアメリカ軍はほぼ無傷のまま上陸し、最初の目標であった日本軍の飛行場(北・中飛行場)を確保。

アメリカ軍の中には日本軍の抵抗が少ないことから、沖縄を早期に制圧できると考えていました。

沖縄県公文書館所蔵

日本軍はこの時すでに沖縄本島内陸での徹底抗戦を作戦(持久作戦)としていましたので、首里の司令部に近づくにつれアメリカ軍は日本軍の反撃にあい、当初の楽観視は消え泥沼の長期戦になっていきます。

前述したように、上陸時にはあまり戦闘がおきませんでしたが、既に慶良間や読谷では地元住民の自決が起こるなど、「沖縄戦」の悲劇は始まっておりました。

首里をめぐり一進一退の攻防

沖縄公文書館提供

アメリカ軍は上陸後、南北に別れ沖縄の占領を目指し侵攻していきます。南部に進むアメリカ軍は日本軍の司令部首里を目指します。

日本軍はアメリカ軍上陸前から沖縄本島中部から首里一帯にかけて、隆起珊瑚礁と柔らかい泥灰岩や砂岩で広く覆われた地層をうまく活用し陣地を構築していました。

尚、陣地構築については日本軍兵士だけではなく、多くの沖縄県民も動員されました。

これらの陣地をいかした日本軍は大規模な反撃に転じ、北上原(中城村)、嘉数(宜野湾市)、前田(浦添市)、運玉森(与那原町・西原町)、シュガーローフ(那覇市)など首里周辺では、上陸時では考えられないような激しい戦闘がおきました。

いずれの戦闘でも日米双方の兵士・物資に損害が大きく出ました。

しかし、アメリカ軍は制海権・制空権を握り圧倒的な物量で、徐々に日本軍を追い詰め首里に迫ってきます。

1945年5月後半首里の日本軍司令部は、ここで大きな決断をします。

司令部ごと南部に撤退し、持久戦を継続することを決定したのです。

この決断が更に沖縄戦の悲劇を生むことになります。

住民を巻き込んだ泥沼の沖縄戦

日本軍は新たに沖縄本島南部の摩文仁(糸満市)を司令部にし戦闘を継続します。

しかし、沖縄本島南部は地元住民が多数残っており住民を巻き込んだ悲惨な戦闘になっていきます。

沖縄本島南部には自然洞窟がいくつもあり(これをガマと呼びます。以下ガマ)、ガマには避難した地元住民と首里から撤退した日本軍で溢れ、さまざまな悲劇をうみます。

・投降しようした住民を日本軍兵士が虐殺

・日本軍および住民の集団自決

・アメリカ軍のガマへの火炎放射器攻撃

これらは一例ですが、日本軍の南部撤退はあまりにも犠牲が大きかったのです。有名な「ひめゆり部隊」の悲劇もこの南部でおきております。

日本軍は1945年6月23日(沖縄慰霊の日)摩文仁で「牛島司令官」と長参謀長が自決し日本軍の組織的な戦闘は終結しますが、この後も抵抗を続けた日本軍兵士もいました。

6月19日に「牛島司令官」が出した最後の命令は以下の通り。

全軍将兵の三ヶ月にわたる勇戦敢闘により遺憾なく軍の任務を遂行し得たるは同慶の至りなり 然れども今や刀折れ矢尽き軍の運命旦夕に迫る 既に部隊間の通信連絡杜絶せんとし軍司令官の指揮は至難となれり 爾今各部隊は各局地における生存者中の上級者之を指揮し最後迄敢闘し悠久の大義に生くべし

この命令は生き残った兵士や残存部隊にさらなる戦闘の継続を命じるものでありました。もちろん捕虜になることは許されません。

6月23日以降も多くの人が亡くなりました。また降伏を知らずにガマに残り亡くなった民間人や兵士も大勢いました。

実際に沖縄方面の日米による正式な降伏文書締結は1945年9月7日です

この戦いで、戦死者は一般住民約9万4000人、日本軍9万4136人、アメリカ軍1万2520人、計約20万人が犠牲になったとされます。沖縄県民の死者については、当時の人口の4分の1に当たる12万人とする推計もあり、正確な数字は不明で、改めて沖縄戦の激しさがわかります。

この後沖縄は1972年に日本に返還になるまで、アメリカが統治します。しかし、今なお基地問題や遺骨収集、不発弾など沖縄県民や兵士遺族を悩ませております。

沖縄戦終結80年を迎える今だからこそ沖縄戦を風化させず、現在も残る様々な問題について考えてみてはいかがでしょうか。その考える一つの手段として、沖縄に残る戦跡を本ブログで紹介していきたいと思います。

さらに沖縄戦ではさまざま映像作品が作られました。

映画やドキュメンタリー・ドラマなど数多く世にでています。

NHKスペシャルは戦後80年近く経ちにも関わらず新たな証言や事実が数多く発見され、よりリアルな沖縄戦の実相をしることができます。

↓ より詳しく沖縄戦も学びたいかたはぜひご覧ください ↓

NHKスペシャル 「沖縄戦 全記録」

沖縄戦を学ぶ上でまず視聴頂きたい映像作品

非公開とされてきた膨大な戦死者の記録やアメリカ軍が撮影した秘蔵フィルム・住民の生々しい証言テープなど今まで公開されてこなかった膨大な情報量をもとに作成した沖縄戦の記録映像です。

住民を巻き込んだ泥沼の戦場。住民や日米双方の兵隊が苦しんだ沖縄戦とはいったい何だったのか?

58分間と短い時間ですが、さまざまな視点から沖縄戦を知れる凝縮された内容の濃いドキュメンタリー映像です。

沖縄戦を学ぶ上でまず見ていただきたいドキュメンタリー映像です。

沖縄戦の戦闘経過

| 年月日 | 出来事 | 関連する記事 |

|---|---|---|

| 1944年3月 | ・第32軍創設 | |

| 1944年7月ごろ | ・第32軍津嘉山壕の建設が始まる | VOL17 |

| 10月10日 | ・十十空襲で那覇を中心に被害を受ける | |

| 10月ごろ | ・十十空襲後、沖縄陸軍病院が南風原国民学校に移転 | |

| 1945年1月31日 | ・島田叡県知事が沖縄に着任 | VOL19 |

| 3月23日 | ・県職員が楚辺の陣地壕に避難 | VOL21 |

| 3月24日 | ・ 陸軍南風原病院壕に軍医、看護婦、衛生兵ら約350人に加えて、3月24日には沖縄 師範学校女子部・県立第一高等女学校の生徒(ひめゆり学徒隊)222人が教師18人に引率され、看護補助要員として動員される。 | VOL16 |

| 3月25日 | ・県の機能を真地の県庁壕へ移動 | VOL19 |

| 3月27日 | ・砲弾の飛び交う中、沖縄県立第一中学校最後の卒業式。卒業式後、各部隊へ配属。 | VOL22 |

| 3月31日 | ・沖縄師範学校男子部全職員・生徒、鉄血勤皇師範隊として召集 | |

| 4月1日 | ・アメリカ軍現在の北谷町、嘉手納村(現嘉手納町)、読谷村の海岸にほぼ無傷のまま上陸。 | VOL1 VOL2 |

| ・ その日中に北飛行場(読谷飛行場)と中飛行場(嘉手納飛行場)を占領。 | VOL5 | |

| ・シムクガマで集団投降がおきる。 | VOL4 | |

| ・アメリカ軍北飛行場制圧 。 | ||

| 4月2日 | ・チビチリガマで集団自決がおきる。 | VOL3 |

| 4月3日ごろ | ・アメリカ軍本島東海岸に到達。 | |

| 4月5日ごろ | ・7日ごろにかけて中城村のピナクル(日本軍呼称「161.8高地」)で激しい戦闘。 | VOL7 |

| 4月8日 | ・本島中部嘉数(現宜野湾市)で戦闘開始。 | VOL10 |

| 4月中旬 | ・このころ嘉数周辺の西原(現西原町)前田高地(現浦添市)でも戦闘激化。 ・首里周辺で日本軍の反撃が本格化。 | VOL8 VOL9 |

| 4月24日 | ・16日間に及ぶ嘉数の戦いがアメリカ軍の占領で終了。 | VOL10 |

| 4月下旬 | ・前田高地周辺で激戦となる。アメリカ軍デスモンド・T・デス衛生兵が前田高地で多数のアメリカ兵を救う。ハリウッド映画「ハクソーリッジ」の舞台。 | VOL11 |

| 5月4日 | ・日本軍かつてない規模で総攻撃。しかし戦火を上げることなく直ぐに中止 | VOL30 |

| 5月12日 | ・首里西部まで(現在の那覇市おもろまち周辺)侵攻してきたアメリカ軍と安里五二高地で(アメリカ名 シュガーローフ)激戦となる | VOL12 |

| 5月19日 | ・アメリカ軍の猛攻の末、 安里五二高地をアメリカ軍が占領する | VOL12 |

| 5月22日 | ・日本軍南部撤退を決断 | |

| 5月24日 | ・日本軍の魏列空挺団が嘉手納飛行場と読谷飛行場に攻撃を行う | VOL6 |

| ・アメリカ軍の砲撃と空襲で廃墟となっていた那覇をアメリカ軍が占領 | VOL21 | |

| 5月25日 | ・島田叡知事シッポウジヌガマを出る | VOL19 |

| ・南風原陸軍病院壕南部撤退。ひめゆり学徒隊、本島南部の病院壕に分散 | ||

| 5月後半 | ・アメリカ軍いよいよ首里近辺を攻撃。首里防衛の要であった運玉森(アメリカ名 コニカルヒル)を攻略 | VOL13 |

| 5月27日 | ・日本軍司令部のある首里から撤退 | VOL14 |

| 5月30日ごろ | ・日本軍南風原村(現南風原町)の津嘉山の壕へ移動、その後喜屋武半島の摩文仁で布陣。 | |

| 6月4日 | ・小禄半島(現在の那覇市)で戦闘をしていた海軍の司令官太田実少将が訣別の電報を打つ | VOL15 |

| ・白梅学徒隊に解散命令がでる | VOL26 | |

| 6月7日ごろ | ・小禄周辺の巌司令部壕周辺でも大規模な戦闘 | VOL18 |

| 6月13日 | ・海軍の司令官太田実少将自決 | VOL15 |

| 6月15日 | ・山城本部壕の入り口に砲弾直撃。多くの死傷者がでる | VOL32 |

| 6月17日 | ・伊原第一外科壕の入り口に砲弾直撃。多くの死傷者がでる | VOL33 |

| 6月18日 | ・ひめゆり学徒隊に解散命令がでる | VOL31 VOL32 VOL33 |

| ・アメリカ軍司令官サイモン・B・バックナー中将が戦死 | VOL23 | |

| 6月19日 | ・伊原第三外科壕が攻撃を受け、ひめゆり学徒隊の先生・生徒合わせて51名が犠牲になる | VOL31 |

| ・鉄血勤皇隊に解散命令がでる | ||

| 6月21日 | ・白梅学徒隊がいた壕がアメリカ軍の攻撃を受け、死者がでる | VOL26 |

| ・荒崎海岸で混乱の中、ひめゆり学徒隊の引率教員や生徒が手榴弾で自決し、10名が死亡。 さらに米軍の自動小銃により4名が犠牲になる。 | VOL34 | |

| 6月23日ごろ | ・日本軍司令官牛島満中将が自決。日本軍の組織的戦闘が終結。 | |

| 6月24日 | ・轟の壕から500名余の住民が出る | VOL29 |

| 6月30日 | ・雨宮第24師団長がクラガーで幕僚とともに自決 ※6月24日説あり | VOL36 |

| 8月22日 | ・アブチラガマに残っていた日比野勝廣さんや住民がガマをでる | VOL35 |

| 8月29日 | ・歩兵第32連隊武装解除 | VOL24 VOL25 |

| 9月7日 | ・日本軍沖縄戦の降伏文書に調印。公式に沖縄戦終結 |