沖縄本島南部南城市玉城糸数ののどかな集落内に沖縄戦当時、大規模な病院壕が作られ600人以上の負傷兵がいました。

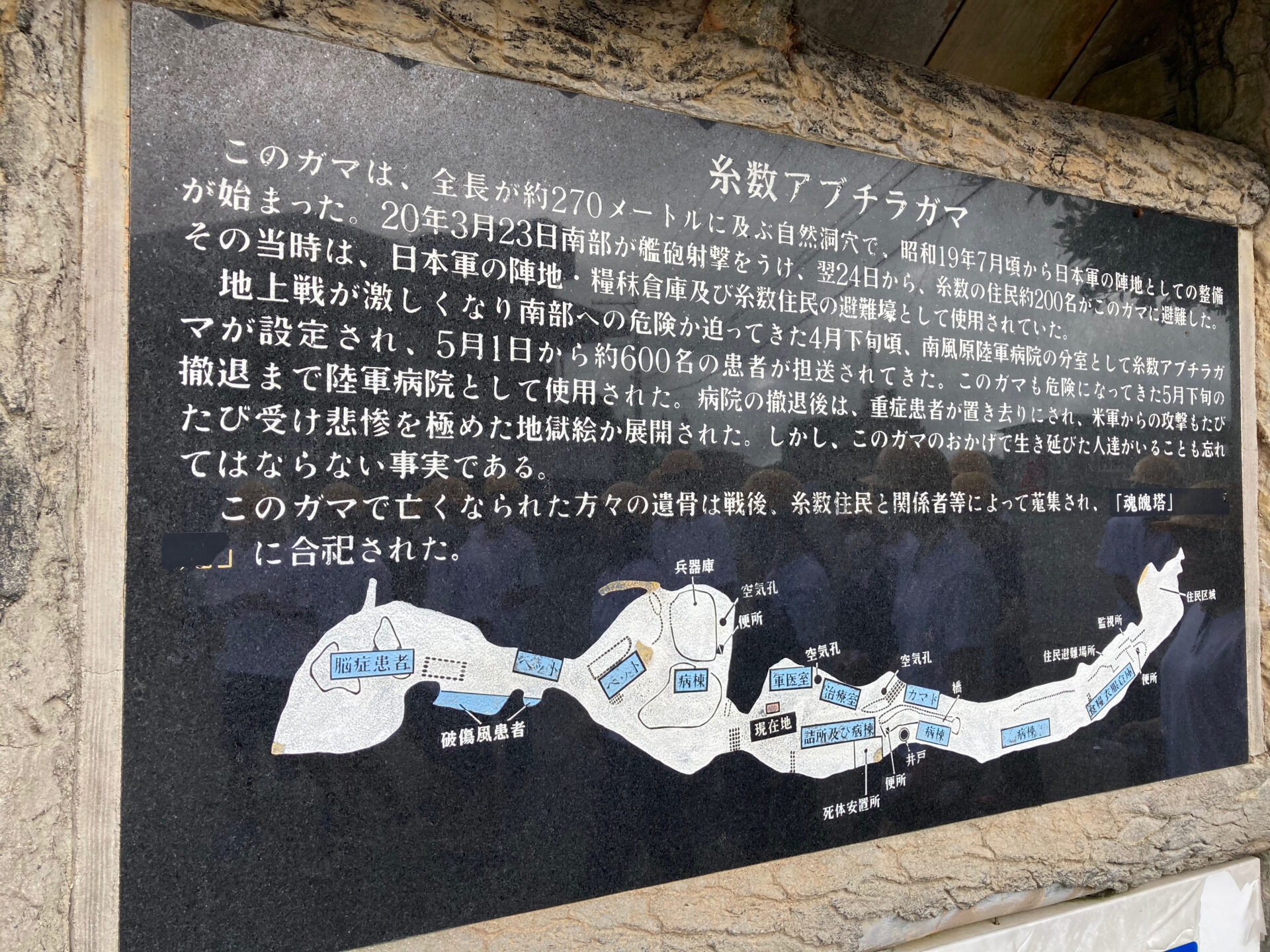

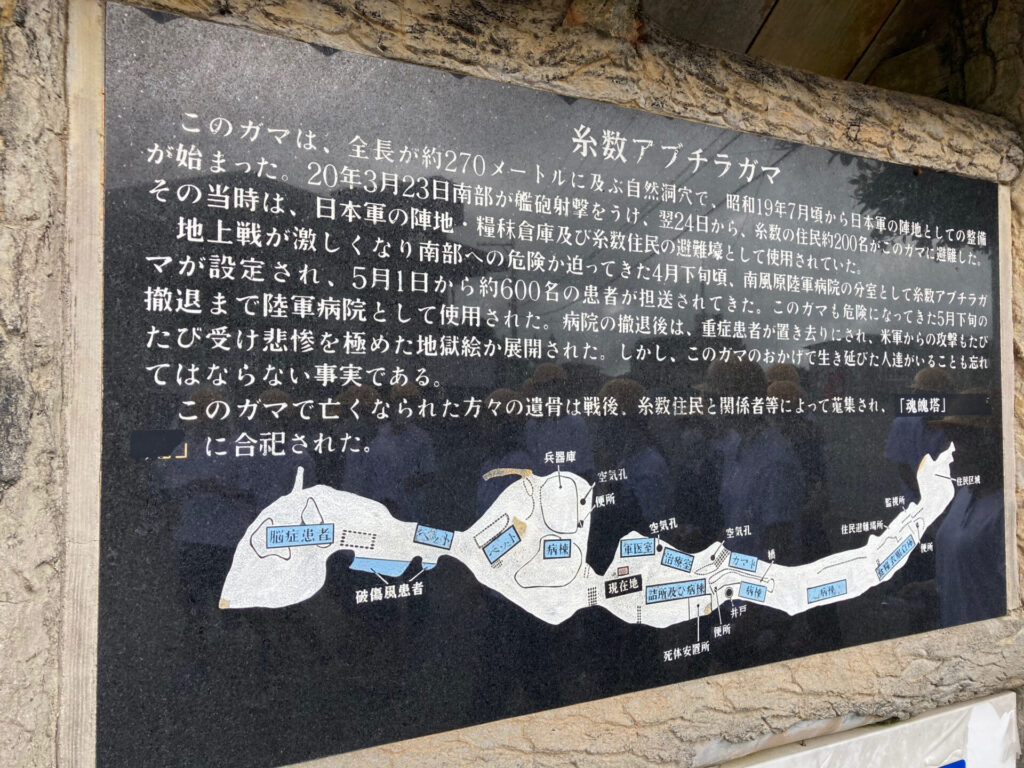

壕内は広く270m。

病院壕として主に利用されましたが、住民の壕や軍の陣地壕としても利用された大規模且つ特殊な壕です。

一時電気もひかれ、中には家もあり、看護隊として配属された「ひめゆり学徒隊」の生徒も充実した壕内に「驚いた」という証言も残っています。

しかし、戦況悪化する中、次々と負傷兵が増えていき劣悪な環境の中、ガマ内で多くの方が亡くなりました。

「アブチラガマ」では戦後遺骨を収集したところトラック2代分の遺骨が見つかりました。

本記事では証言や玉城村(現在の南城市)が編集した「糸数アブチラガマ」をもとに、「アブチラガマ」の実相を紹介していきます。

概要:「アブチラガマ」とは?意味

玉城村(現在の南城市)が編集した「糸数アブチラガマ」によると、「アブチラガマ」は全長270メートルの自然壕で、いつから「アブチラガマ」という名称がついたのかは地元の人たちも知っている人がいないとのことです。

アブが沖縄の方言で「深い縦の洞穴」、チラは崖が大きく落ち込んだところという意味。本島南部には同じように「アブチラガマ」と呼ばれるガマが複数あり

「アブチラガマ」は沖縄戦の前夜、日本軍の陣地として、沖縄戦から始まってからは病院壕や避難壕としても利用された特殊な壕です。

最大600名の患者が中にいたと推測されます。

それでは「アブチラガマ」を時系列で紹介します。

「アブチラガマ」は以下のように利用されています。

①日本軍の陣地壕 → ②住民の避難壕(一時軍民雑居・居住スペースが分けられる) → ③病院壕(住民の避難壕と兼ねる)→ ④病院壕撤退とともに軍民雑居の状態

陣地壕としての「アブチラガマ」

「アブチラガマ」は当初、アメリカ軍の港川(現八重瀬町)上陸に備え、1944年末頃より陣地壕として整備されました。

壕内は歩道を作り、数百の兵隊が収容できるよう整備され、なんと2階建ての家があったり、電気を引いていたそうです。

自然壕とは思えない充実ぶり。食料も豊富に備蓄されていました。

2回建ての家が壕内にあったことで「アブチラガマ」の大きさがより想像できます。

その後1945年4月の後半に、「アブチラガマ」にいた日本軍(美田連隊)は戦況の悪化とともに、首里戦線に移動を開始。

日本軍の陣地壕としての役目を終えます。

避難壕としての「アブチラガマ」

「アブチラガマ」は地元住民の避難壕にも指定されます。

1945年3月後半、住民200名が「アブチラガマ」に入壕します。

当時の証言で、壕の中は兵隊がいっぱいだったとのことですが、住民は兵隊とのスペースをきっちりわけられ、壕の上の方にいたようです。(現在壕内には住民スペースの案内板が設置されています。)

住民の壕内の生活は、戦況が悪化する前は、夜外に出て自分たちの家に戻り炊事をしていましたが、戦況が悪化し外に出られなくなると、ガマの中でお米を炊いて食事を取ったそうです。

病院壕となってからは、多くの重症患者への食事も交代制で協力していました。

「アブチラガマ」はアメリカ軍からの攻撃を6回攻撃されましたが(黄燐弾やガソリンを直接流し込まれる)、いずれも不発に終わりました。しかしガソリンの匂いで数名亡くなっています。

その後、沖縄戦終結や、日本の降伏を知らず壕内に居残り続け、8月22日にアメリカ軍の投降の呼びかけに応じ、壕を後にしました。

この壕では比較的住民と軍との関係性は良く、日本軍からの住民虐殺や集団自決はなく、多くの住民が生き延びたようです。

住民目線で言うと、多くの命を助けた壕であると言えるでしょう。

病院壕としてのアブチラガマ:ひめゆり学徒隊も従事

住民と時系列がバラバラになってしまいますが、1945年4月28日すでに日本軍が移動していた「アブチラガマ」に「沖縄陸軍病院」一部機能が南風原から移動し、陸軍病院の「糸数分室」となります。

✔️あわせて読みたい

「糸数分室」には14名の「ひめゆり学徒隊」の生徒と引率の先生も含まれていました。

軍医は2名・看護婦3名・衛生兵7、8名で負傷兵何百名も相手にしていました。

当初、壕内には明かりがありましたが、すぐに無くなり、ところどころに小さな灯がつけられているだけの状態でした。

毎日、100人近くの負傷兵が運ばれくると、広い壕内はどこも重傷兵でひしめき合うようになります。

麻酔なしの手術は頻繁に行われ、脳症や破傷風患者などの助からない重傷の兵士は、明かりの届かない壕の奥に入れられ、ほとんどの方が亡くなりました。

壕の中は、折り足悪く、天井から落ちる雫のため、下は泥濘となり、高熱にうなされ脳症をおこし、転々反側、又は痙攣をおこし寝台から転げ落ちるもの、暗がりの阿鼻叫喚、そのなかを悲壮な声で、患者の臨終を知らすひめゆり女子学徒、まるで地獄絵図さながらでした。

西平軍医中尉の証言 引用:『糸数アブチラガマ』

「ひめゆり学徒隊」の生徒は、包帯の交換、傷の手当てから手術のサポート、切断した手足の投棄まで行い、ほとんど寝ずに看護に従事したそうです。

始めの頃は血を見ただけで震え上がっていた私たちが切断された手や足を汚物籠に入れて「この足〇〇曹長の足よね」と言いながら平然とした顔で外に捨てていくような人に変わっていました。私たちはいつの間にか、人間が人間でなくなっていたのでしょう。

仲栄真澄枝さんの証言 引用:『糸数アブチラガマ』

5月25日、日本軍の南部撤退により「糸数分室」にも南部への移動が命じられます。

「ひめゆり学徒隊」の生徒と重傷患者は「伊原第一外科壕」へ歩くことができない重症患者約150名は壕内に取り残されることになります。

✔️あわせて読みたい

動けない重症兵は青酸カリと乾パン一袋が配られた

取り残され洞窟内に150名いた負傷兵は、最後は9名にまで減っていました。

生存者の1人「日比野勝洋さん」は奇跡的に重症から生き延びることができました。

次の章では絶望の中生き延びた「日比野勝洋さん」を紹介します。

「アブチラガマ」の生存者「日比野勝廣」さんの証言

「日比野勝廣」さんは沖縄戦時21歳。

1943年に徴兵されて中国大陸で転戦したあと、1944年に沖縄に派遣されます。

中部戦線で重傷を負い「糸数分室」にたどり着く

沖縄戦では中部戦線(嘉数高地)で砲撃を受けて重傷を負った「日比野さん」は、「糸数分室」にたどり着きます。

しかし5月25日「糸数分室」は南部に移動。

その際「日比野さん」を含む多くの重傷兵を残します。

明日、全員迎えに来るまで、待っておれ」と残して行った軍医の言葉を信じて、百数十名は待ちに待ったが、二日、三日と経っても誰も迎えに来てはくれなかった。死期が刻々と迫るのを感じて、望みを失った者は、次々と自決したり、絶叫を残して死んでいったりした。私も、「地上で野ざらしになるよりはガマの奥深く眠ることをせめてもの幸せ」と考え、一切をあきらめて運命のままにまかせようと覚悟していた。

日比野勝廣さんの証言 引用:『糸数アブチラガマ』

その後、壕内で身動きが全く取れない「日比野さん」はひたすら死を待つだけ。傍らで寝ていた同僚も気づけば白骨化していました。

地下水が生きる支えとなる

そんな中でも壕内を流れる地下水の音が生きる支えとなり「あの水さえ飲めば、死んでも悔なし」と、一途に思いつめていました。

ある日、アメリカ軍の攻撃があり大音響とともに今いた場所から跳ね飛ばされ棚の上から落ち、気を失ってしまいました。

飛ばされた場所は地下水が流れる、水溜り場でした。

私の切望した水が得られたことに、喜びを感ずる暇も惜しく、一気に飲み続けた。痛みも忘れ、とにかく腹いっぱいになるまで飲み続けたことは、今でも覚えている。水腹であっても満腹感は、私に「生命力」を与えてくれたのか、眠りを誘い、起きてはまた、飲みして、少しずつ動くことができるようになった。

日比野勝廣さんの証言 引用:『糸数アブチラガマ』

地下水で正気を取り戻した「日比野さん」は少し動けるようになった体で、水筒の中に水を入れ動けない友人にも分け与えました。

こうして水を汲み友人に分け与えることが「日比野さん」の日課となっていったのです。

徐々に体力も回復していった「日比野さん」は死をただ待つしかなかった状況から「どうしても生きるんだ」という信念に変わっていきました。

夜になると、芋や葉などの食料を見つけに歩き、野草をとってきてはみやげにするのも日課となりました。

敗戦を疑いながら洞窟を出る

「日比野さん」や取り残された人々は、沖縄戦終結や、日本の降伏を知らず壕内に居残り続け秋風が吹く季節になっていました。

しかし突然「その日」は訪れるのです。

8月22日数名の日本兵壕内にやってきて「ここから出るように」と言われました。

しかし、日本が負けることを信じられない一同は頑として信じません。むしろ罠ではないかと疑います。

壕内にいた数名が考え抜いた末、「日比野さん」が様子を見にいくことに。

幾月ぶりかで、昼間青空の下に立ってみて、ギラギラ光る太陽を仰ぎ、緑なす山々を眺めたとき、それは、初めてカラー映画を見たときよりも美しく、鮮かさには感嘆の声も出ず、ただ目をみはるばかりであった。自然の緑が、これほどまでに印象的であったのは、生涯でこの時だけであろう。ここに至っては、どのような条件下でも良い。死ぬまでこの光の中で生きたいと、一刻も早く、ガマから出たくなり、早速引き返し一同に伝えた。通訳を通して、「皆、揃って出ます」と

日比野勝廣さんの証言 引用:『糸数アブチラガマ』

そして壕内にいた7名(後日2名がでる)の傷病兵と避難民が一緒にでてアメリカ軍に収容されました。

「日比野さん」さんが「アブチラガマ」に辿り着いて約5ヶ月。長い壕での生活を終えたのです。

終戦後は100回以上訪れ、兵士・住民への供養を続ける

最後に戦後20年経ってからの「日比野さん」の証言を紹介します。

幸い、私は奇跡的に生還でき、苦しかった当時を想い出して綴ることが許されているが、幾多の友の中には、私以上に苦しみ、ただ一人見知らぬ土地で、寂しく息絶えていった。戦は、勝っても負けても悲惨である。死者に声があれば、私と同じことを叫び続けるであろう。「生」から見離され、しかし、生命のある限り生きてゆかねばならなかった人間。「生きる」苦しみは、とうてい言葉では表わせるものではない。私のつたない綴りの中にある事実は、すべて遠く過ぎ去った悲劇であるが、今もって、沖縄のガマの奥深く、永久に発見されるすべもなく眠っている「みたま」の幾多あることを思うと「日本国民すべての人が、もういちど悲惨な戦争を想起してほしい」みたまに代って、私は叫ばずにはおられない。

日比野勝廣さんの証言 引用:『糸数アブチラガマ』

「日比野さん」は戦後生き延びても悲惨な体験からPTSDに悩まされ続けます。戦争を生き抜いても苦しみが消えることはありませんでした。

戦後、沖縄を100回以上訪れ糸数の住民と交流を続け、ひたすら兵士・住民・ガマの奥深くに眠る戦友に供養を続けましたが、2009年7月に永眠されました(享年85)。

現在の「アブチラガマ」は管理され安全に入壕できる

現在、「アブチラガマ」は南城市が運営し、糸数自治会が管理し、ガイド付きで壕内に入ることができます。

壕内も安全に改修され、階段に手すりがつけられたり、管理人がいるので安全に見学できることから、修学旅行生や観光客も大勢訪れます。

改修されたとはいえ、壕内は当時のまま残っている箇所が多く、「破傷風患者」や「脳症患者」がいた壕の奥(ひめゆり学徒隊立ち入りが禁止された)や、手術室や病棟など案内板があり、井戸(日比野さんが飲んだ水)、カマドが実際に残っています。

当時の様子を安全に追体験できる壕が「アブチラガマ」なのです。

是非観光客の方や沖縄戦を基礎から学びたい方は「アブチラガマ」はおすすめです。

アブチラガマはガイド付き(要予約)、ヘルメット(無料貸し出しあり)・懐中電灯(レンタル料100円)がないと入壕できません。ご予約はホームページから

今回、日比野さんの証言や記録が多く残っており、記事が長くなってしまいました。最後までご覧いただきありがとうございました。

✔️あわせて読みたい

「アブチラガマ」

- 住所

- 沖縄県南城市玉城糸数667−1

- 駐車場

- あり

- 電話番号

- 098-852-6608

- 営業時間

- 午前9時~午後5時

- 定休日

- 12/29~1/3休み

- ホームページ

- https://abuchiragama.com/

- 入場料

- 大人¥300 小人¥150 ※別途ガイド料1名〜4名1,500円から

- 注意事項

- ヘルメット、軍手の貸し出しあり。懐中電灯レンタルあり(¥100)