沖縄戦当時、首里城地下には日本軍の司令部がありました。

沖縄戦当時、首里城の地下に豪を掘り司令部としていた日本軍は、ここから沖縄戦全体の指揮をとり、作戦を練っていました。いわば日本軍沖縄守備隊の中枢にあたります。

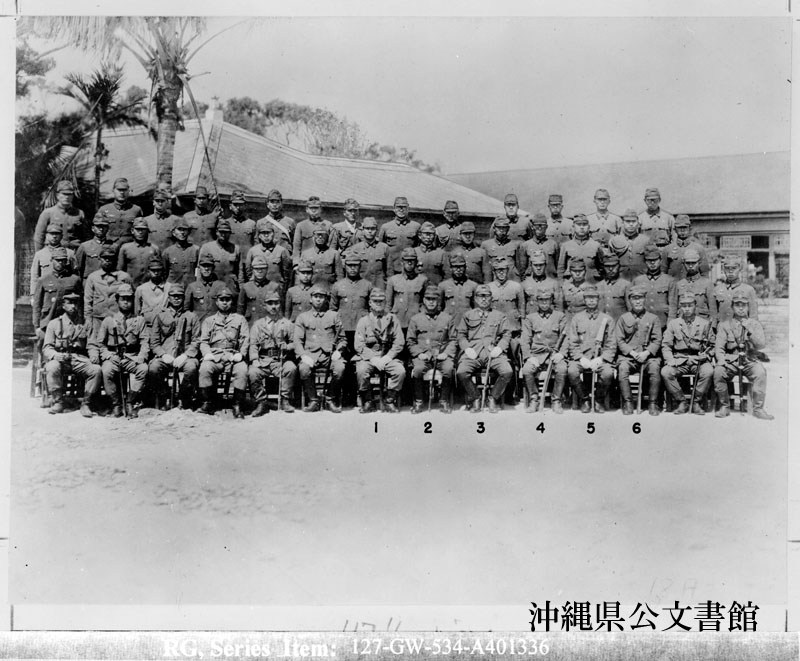

第32軍は陸軍の軍の1つ。軍の中には師団が2つあり、総兵力10万で沖縄に展開していた。司令官は牛島満中将。

(1)大田実海軍中将(2)牛島満第32軍司令官(3)長勇第32軍参謀長

沖縄公文書館蔵

首里に司令部がある前は南風原村(現南風原町)の津嘉山にありましたが、1944年10月10日の「十十空襲」で、地盤の弱さが露呈し、移設先が首里に決まりました。

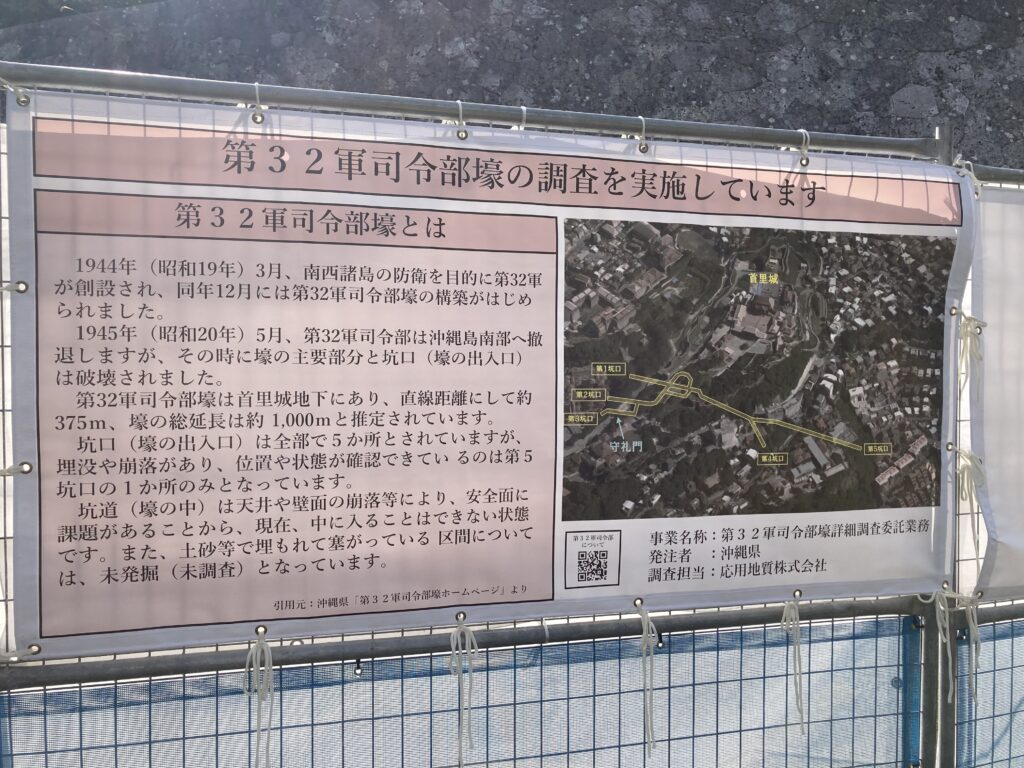

1944年12月から構築が始まり、総延長1㎞以上、深さ15m~35mで、戦艦の艦砲射撃や爆撃機の1トン爆弾に耐えられる構造の洞窟司令部が、アメリカ軍上陸直前の3月中旬に完成しました。

✔️あわせて読みたい

壕内には軍首脳以下、約1000人が生活しました。

とても設備が充実がしており、軍関係の部屋から、炊事場、浴室にトイレまで完備。壕の中は電気も引かれていたの事です。

もちろん沖縄守備隊(第32軍)のトップ牛島満中将も壕の中にいました。

司令部内での生活や内部の様子などは第32軍八原高級参謀の著書『沖縄決戦 – 高級参謀の手記』に細かく紹介されています。

「かつての銀座の夜店もかくやと想う。煌々(こうこう)たる無数の電灯。さながら一大地下ホテルの観がある」

第32軍八原高級参謀の著書『沖縄決戦 – 高級参謀の手記』より抜粋

アメリカ軍は当初この司令部を目指し、日本軍と激戦を繰り広げます。首里を守る周辺の陣地(嘉数高地、前田高地、シュガーローフ)では、激戦となります。

✔️あわせて読みたい

世界遺産首里城跡には「第32軍司令部の遺構」が残っている。

あまり観光客には知られていませんが、戦後80年近く経った今でも、当時の司令部の跡が首里城の敷地内に残っています。

賑わう「守礼門」の近くにある「園比屋武御嶽石門」のすぐ隣に階段を降り進むと、「龍潭」と呼ばれる池があります。

その手前に案内看板があり、「第32軍の司令部」の説明が載っています。

近くには沖縄戦当時の施設(司令部ではなく、通信施設や詰所)が残っておりますが、鉄格子もあり、中には入れません。

比較的保存状態の良い「第5坑道」

首里城周辺には多数の司令部の遺構があります。

司令部跡もいくつか壕の入り口が残っているのですが、比較的遺構の状態が良いのが、「第5坑道」です。

司令部壕は「第1坑道」から「第5坑道」まであり、内部でつながっていましたが、撤退の際の爆破や宅地開発などにより第1〜4坑道の出入り口は土に埋もれてしまい、現在残っている入口はこの「第5坑道」の入口のみです。

「第5坑道」は首里城から南に少し離れた沖縄県立芸術大学のすぐ近くにありますが、とても分かりにくい場所にあるのと、生い茂った草をかき分けて行かなければいけませんので、場所等の詳細は記載しません。

尚、筆者は一度入り口まで行ったことがあります。

※2025年現在調査のため立ち入りが禁止されています

また「第5坑道」の中は2020年に公開されており、その際の映像を紹介します。

現在、第32軍司令部跡を公開しようとすることを県が検討中。

今、この司令部壕を整備し公開することを県が検討中。

2024年6月現在、調査が進んでいます。

歴史上の輝かしい部分の地上の首里城とは対極の「第32軍司令部壕」。光と陰の部分、両方見ることによって、沖縄の陰の部分も観光客の皆様に見ていただき改めて戦争の悲惨を考えてほしい感じます。

これらの陣地が突破され首里にアメリカ軍が迫った5月21日。

軍司令部は連日の協議の結果、首里司令部を放棄し、南部の喜屋武半島へ撤退することを決めるのです。

この時点で既におびただしい犠牲者を出している沖縄戦。

日本軍の決断が更なる悲劇をうむことになるのです。

第32軍司令部豪跡

- 住所

- 沖縄県那覇市首里真和志町1丁目龍潭池

- 駐車場

- 首里城内に駐車場あり