沖縄戦では多くの女子学徒隊が動員され、9つの女子学徒隊が結成されました。

ひめゆり学徒隊や白梅学徒隊も沖縄戦時動員された女子学徒隊です。

女子看護隊の任務は壮絶で、自然の洞窟に手を加えた壕内やほぼ手付かずの自然壕内で、手術の手伝いや排泄物の処理、遺体の埋葬まで彼女たちの仕事でした。

沖縄戦が終わりに近づくと、「解散命令」が出され、行くあてもなく戦場に放り出された少女たちはアメリカ軍の砲弾や自決などで多く亡くなりました。

なお「ひめゆり学徒隊」は解散命令以降、死亡者の86%にあたる117人が6月18日の解散命令後に死亡、または行方不明になりました。- ひめゆり平和資料館より –

しかし、今回紹介する「積徳学徒隊」25名は解散命令が出された後、実に22名が生還しています。(3名亡くなった悲しき事実は変わりはありませんが…)

「積徳学徒隊」はなぜ解散命令以降22名が生存したのか。どのような学徒隊だったのか。「積徳学徒隊」について解説します。

「積徳学徒隊」とは

「積徳学徒隊」は「積徳高等女学校」の生徒によって編成された女子学徒隊です。

別名「ふじ学徒隊」。

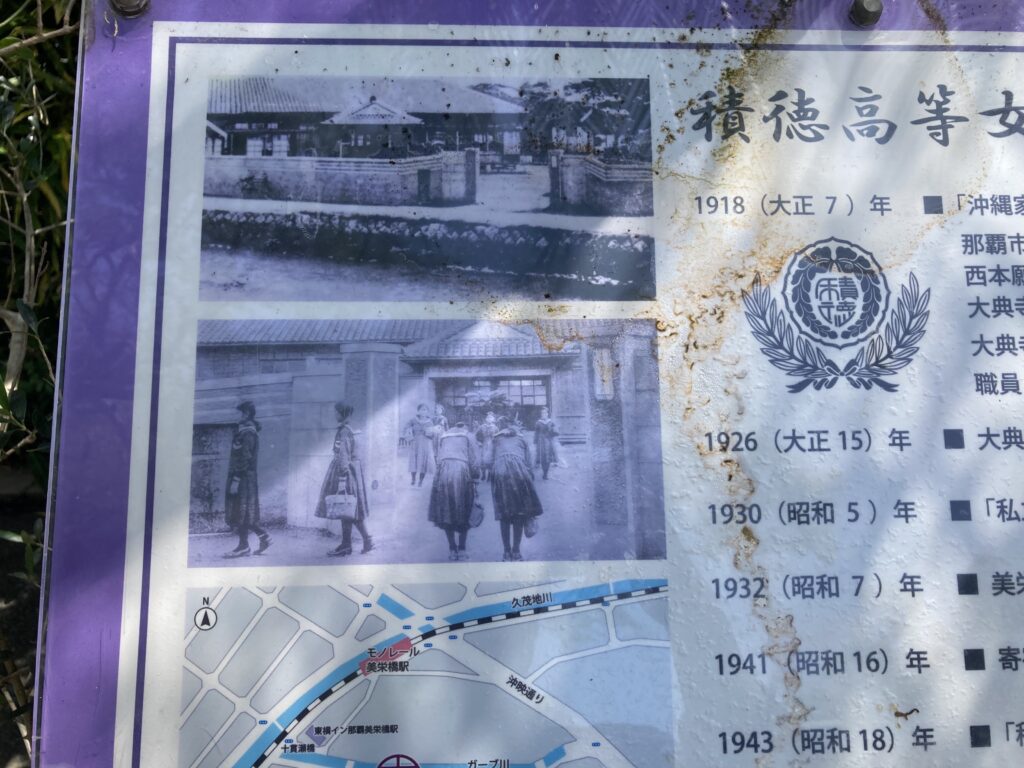

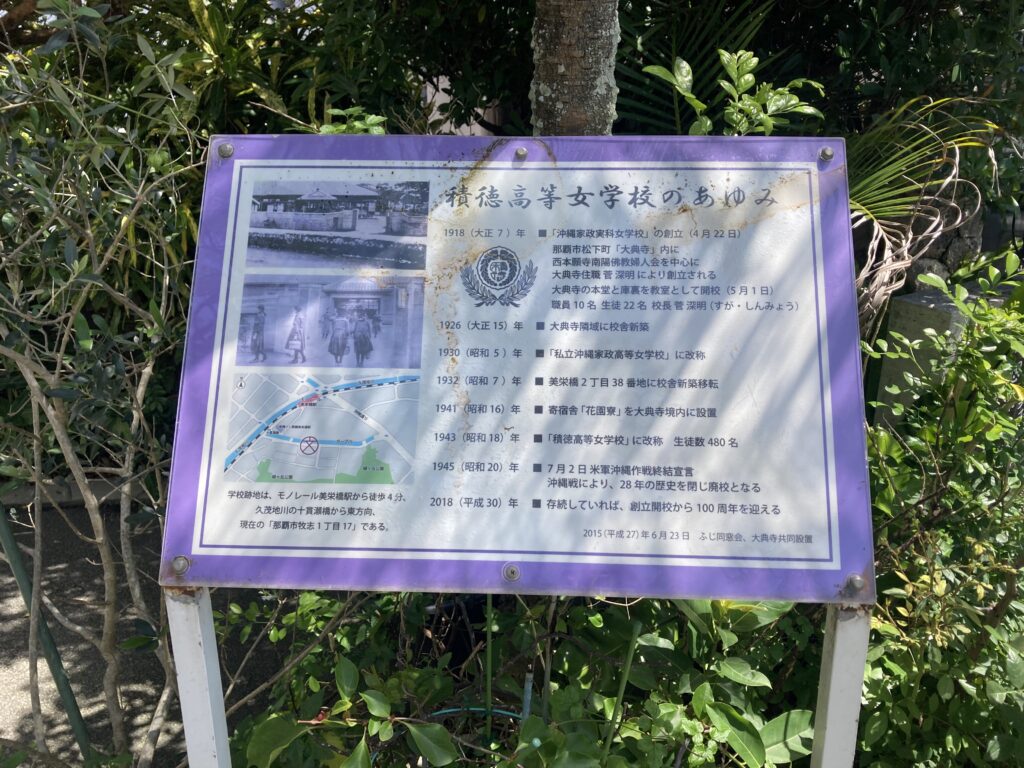

「積徳高等女学校」は、沖縄県那覇市久茂地にあった高等女学校で、1930年に私塾として開設されたのが始まりです。

開設当初、校舎は那覇市大典寺内にありましたが、その後校舎を那覇市美栄橋(現在のジュンク堂周辺)に移設しています。

それでも、学生寮は大典寺内にあり、(仏教系の私学)で大典寺との関係が深いこともあってか慰霊碑が大典寺内に建立されています。

大典寺内には「積徳高等女学校慰霊之碑」が建立されており、学校の跡地として感じることができます。

尚、一月一六日には親鸞上人の命日で、毎月十六日は早朝始業前に大典寺本堂で礼拝があった。学校の名の通り、社会に適応できる人間づくりの目標に向かって婦徳の涵養に力を注がれた

田崎芳子(旧姓板良敷)さんの証言:『沖縄戦の全女子学徒隊』から抜粋

昭和十六年四月、大典寺境内に花園寮が設立された。寮は松山町の大典寺内にあり、近くは知事校舎、二校女や県病院があり、静かな高級住宅であった。

田島典子(旧姓知念)さんの証言:『沖縄戦の全女子学徒隊』から抜粋

「積徳学徒隊」の沖縄戦

戦争が沖縄に近づいたてきた1945年2月「積徳学徒隊」は、「白梅学徒隊」とともに看護訓練を受けます。

✔️あわせて読みたい

そして1945年3月末、最上級生の4年生25名(17歳、18歳)が卒業式を迎えることなく豊見城城址にある「第24師団第2野戦病院壕」に看護要員として配属されます。

この時の野戦病院壕内の様子を生存者が語った映像が残されています。あわせてご覧下さい。

アメリカ軍が4月1日に沖縄本島に上陸を開始すると、前線から次々と負傷兵が搬送され、暗い壕の中は生き地獄と化します。

「積徳学徒隊」の生徒たちは阿鼻叫喚の中、昼夜かけずり回り負傷兵の看護にあたったのです。

負傷兵の傷口からウジ虫が湧き出したすごい悪臭や、破傷風患者、手足の切断で痛みを耐えている姿が耐えられないほど可哀想で私は泣き出し、上官に叱られてしまった。切断した手や足を外へ運んで捨てにいく時、大きく腫れた足などは、私たちの体重よりも重く、細い体の私は、何度も転び、起き上がるのに大変だった。

仲里ハル(旧姓下里)さんの証言:『沖縄戦の全女子学徒隊』から抜粋

戦闘が激しくなってきた5月下旬、日本軍(第32軍)の南部撤退に伴い、「第24師団第2野戦病院壕」で看護活動をしていた「積徳学徒隊」の生徒たちは、病院壕とともに沖縄本島南部の糸洲の自然壕(糸洲の壕)に移動します。

生徒たちは豊見城から糸洲まで激しい砲弾の中、重たい薬品や食料を運びながら、徒歩での移動でした。

「積徳学徒隊」に解散命令が出された「糸洲の壕」

「糸洲の壕」に移動した「第24師団第2野戦病院壕」には既に病院機能はなく、「積徳学徒隊」の生徒たちは、戸板一枚に5名が身を寄せ生活。

移動した直後は、まだ南部にまで戦線が及んでいないため、戦場とは思えない静けさがありましたが、日に日に戦況が悪化していきます。

日増しにアメリカ軍の壕内への攻撃が激しくなり、生徒たちも砲撃に怯えながらじっと息を潜める日々が続きます。

一日三回のガス攻撃を受けて呼吸困難になり、咳き込み、苦しいと叫ぶ声が聞こえる。毎日その繰り返しでおびえていた。

田島典子(旧姓知念)さんの証言:『沖縄戦の全女子学徒隊』抜粋

そして日本軍の組織的戦闘が終了した後の6月26日の夕刻、洞窟の入り口に集められた生徒全員が、「小池隊長」から解散を命じられます。

病院自体が既に機能していないので、各自自らの判断で行動せよということを意味します。

部隊長(病院長)であった「小池勇助少佐」は女子学徒に生きて親元に必ず帰ることを諭し、その他兵士も(証言にでてくる金子軍医大尉や松本上等兵ら)も、アメリカ兵は民間人に危害を与えることはないから安心するよう勇気づけたこと、生きて逃げる具体的な方法を彼女たちに伝えました。

生存者の方が、後年この時の「小池隊長」の話を証言しています。

(小池)隊長さんから「皆さんこれから北部へ三々五々で行ってくれ。決して死んではならない。この悲惨なことを二度とおきないよう語り継いでくれ」と大変ご苦労さんだったと、一人一人に握手をして非常食を配られてお別れをした。

仲里ハル(旧姓下里)さんの証言:『沖縄戦の全女子学徒隊』抜粋

6月27日夜から28日の朝にかけて、生徒たちは、猛攻撃の砲弾が飛び交う中、数名に分かれて壕を出発。残念ながら3人は戦闘に巻き込まれ、犠牲となりました。

それでも「積徳学徒隊」25名からは22名が生還しました。

熾烈な戦闘が展開しているさなかでの解散命令は、戦場に女子学徒を放り出すこととなり、「ひめゆり学徒隊」や「白梅学徒隊」など多くの女子学徒隊で高い戦死者率を出す一方、「積徳学徒隊」の戦死者率が少なかったことは奇跡的といえます。

日本軍の組織的な戦闘が終結した後に解散命令が出されたことも、戦死率が少ない要因にもあげられますが、周りにいた大人たちの言動が若き生徒たちの行動に影響を与えたのは間違いないでしょう。

現在慰霊碑も設置され、整備された「糸洲の壕(ウッカーガマ)」

「積徳学徒隊」がいた「糸洲の壕」は、糸満市字伊敷に残っています。

那覇方面を車で進むと、国道331号線沿いにある案内板が見えてきます。

その案内板を左折し、畑の中を100mほど進むと「糸洲の壕」はあります。

すぐ近くの轟の壕と比べ案内板があるので、比較的わかりやすいです。

✔️あわせて読みたい

「糸洲の壕」は工事の関係や民地(農地)であることに加え、駐車場が無いなどの理由で、長らく案内がされてこなかったようです。

しかし最近「小池隊長」の地元長野県佐久市が、「平和学習」の場とするため、説明板が設置され、壕内まで手すり付きの階段が整備されました。

引用:糸満市ホームページ「”先人の思いを受け継ぐ”長野県佐久市による糸洲の壕(ごう)学習環境整備事業竣工式」より

竣工式には沖縄県知事、長野県知事、糸満市長、佐久市長や遺族の関係者、地元の高校生などが参加しました。

ただ、残念ながら「積徳学徒隊」の生存者の方は高齢のため、1名も参加できなったようです。戦後80年が経過し継承のあり方について考えさせられます。

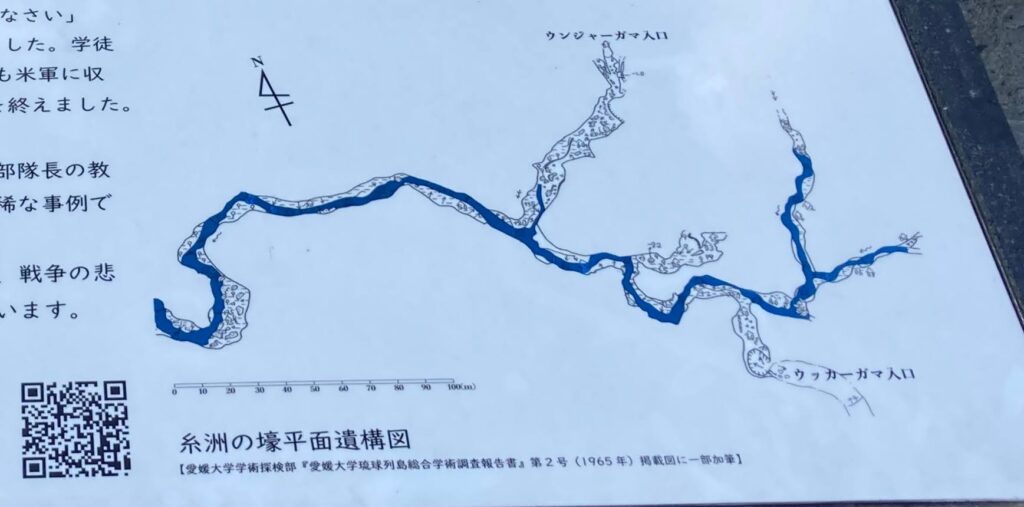

新しく設置された案内板によると、「糸洲の壕」の入り口は2つあり、それぞれ「ウッカーガマ」と「ウンジャーガマ」と呼ばれていたそうです。

2つの壕は往来が可能で、壕の全長は約200mとかなりの大きさがあり、一部近くの「轟の壕」まで繋がっていたと言われています。

今回、壕に関係ある自治体がこのような整備事業を行なったことで、綺麗に整備され行きやすくなった「糸洲の壕」。

しかしながら他の壕や戦跡では半ば埋もれかけた状態で、今にも崩れそうになっているものが多く、「糸洲の壕」のように保存・整備はできないのものかと率直に感じます。

それに関しては、もう少し地元の自治体や県が積極的に考えて欲しいと思いました。(もちろん土地の問題や予算の問題もありますが…)

「糸洲の壕」が戦跡保存の上で、今後一種のモデルケースになることを切に望みます。

雨の日の入壕は避けましょう。また入壕の際は、ガイドの方と入壕することをおすすめします。

【糸洲の壕(ウッカーガマ)】

- 住所

- 沖縄県糸満市字伊敷169

- 駐車場

- 駐車スペースあり