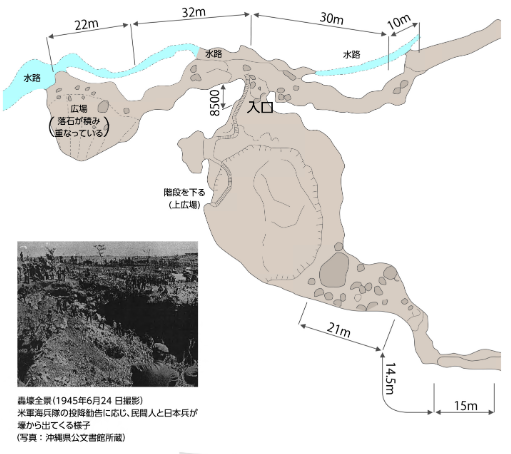

沖縄本島南部のガマの中には「ドリーネ」と呼ばれる陥没してぽっかりと地上に穴があいた陥没地形がいくつもあります。その中にはとても大きいものもあり、沖縄戦時にはその「ドリーネ」が壕として使用されました。

今回紹介する「轟の壕」も「ドリーネ」内にあり、中には最大で500名から600名ほどの人が避難していたようです。

また「轟の壕」は「沖縄県庁最後の地」とも呼ばれています。

500名から600名ほどの人が避難していた「轟の壕」。

一体中はどうなっているのか、また避難した人はどのように生活していたのか、何故「沖縄県庁最後の地」と呼ばれているのか、様々な視点から「轟の壕」を紹介します。

「轟の壕」の戦争中の推移

「轟の壕」は元々アメリカ軍が上陸する前から、地元の住民が戦争に備え避難していました。

しかし、日本軍の南部撤退以降、南部地域の戦闘が激しくなっていく中で、日本兵も壕として使用するため入ってくるようになります。日本兵以外にも南部に逃れていた「島田叡沖縄県知事」や「荒井退造警察部長」、県職員なども入ってきました。

1945年6月16日、糸満市摩文仁に撤退していた司令部から「島田叡知事」に摩文仁に移動するよう連絡があり、県職員を残し「島田叡知事」や「荒井退造警察部長」などは壕を出て、県庁は解散しました。

✔️あわせて読みたい

このことから「轟の壕」は「県庁最後の壕」と呼ばれています。しかしその後両名摩文仁の司令部壕で「牛島満」司令官にあった後行方不明となり、現在でも遺骨は見つかっていません。

沖縄戦当時の「島田叡」知事の映画予告編『生きろ 島田叡-戦中戦後の沖縄県知事』

この県庁解散時の様子や南部撤退の時の苦悩など「島田知事」のドキュメンタリー映画「生きろ」で詳しく見れます。

「轟の壕」の悲劇はこの後始まります。

6月16日に武装した日本兵が壕に入ってきて、住民を壕の奥の湿地帯に移動させ、住民に壕から出ることを禁止し、壕を支配しました。

沖縄戦末期にはこのように軍民が混在する壕(ガマ)がいくつもあり、その中で悲劇がたくさんおきています。

泣き叫ぶ幼児を射殺したという証言や、お母さんが抱いたまま餓死していた幼児の話など、ほんの一例ですが、軍民が混在したガマではこのような悲劇が多数おきていたのです。

あわせてアメリカ軍の馬乗り攻撃で、死傷者が続出しました。

6月24日、既にアメリカ軍の捕虜になった人が呼びかけをしたことで、壕の中にいた500人余りの避難民や県庁職員がようやく外に出ることができましたが、多くの住民がアメリカ軍の攻撃、餓死、または日本軍の手によって殺されました。

尚、「壕から出るな」と言っていた、日本兵は先に別の出口から脱出してアメリカ軍の捕虜になっていました。

国道沿いにひっそり残る轟の壕

那覇市から片道2車線の立派な国道331号を南下し、旧南部病院を過ぎると国道は片側1車線の田舎道に変わります。さきほどまで大型ショッピングセンターが両サイドに立ち並び、立派な高架道だった国道の様子とはうって代わり、いかにも沖縄の田舎らしいのどかな風景が広がります。

まるで「ここから更に激戦地なので、慰霊の気持ちで行きましょう!」と国道に言われているみたいです。

旧南部病院を過ぎて1、2分ほどで、国道沿いに「轟の壕」があります。

看板も何もなく非常にわかりづらいですが、壕に向かって整備された階段があるので、その階段を目印にすると良いかもしれません。

階段をあがって森の中を50メートルほど歩くと、案内板がありその先にぽっかり大きな穴が開いています。

これがまさに冒頭紹介した「ドリーネ」という地形で、開口部が崩れ大きな穴が開いているのです。(現在は森林に覆われていますが、沖縄戦時「轟の壕」の写真を見ると激しい戦闘で一切木々が残っていないので、ドリーネの地形がよくわかります。)

その穴から、壕に続いています。

案内板の横から、階段があるので降りていくと左側に拝所があり、そのまま降りていくと人1人が入れる壕の入り口があります。

壕に入ると、右と左にそれぞれ壕が繋がっているのですが、それぞれ50メートルほど奥にいくことができます。

入り口はとても狭いのですが、入り口以外は大人が立って歩くことができます。

壕内の様子(糸満市提供)

右奥から左奥に向かって、川が流れているので川上に日本軍、ぬかるんだり、湿気が多い川下に住民がいました。

左奥も広いとは言え、数百人もこの場所にいたことが想像できません。もちろんあたりは真っ暗で光などありませんから、とても劣悪な環境で不安や緊張が極限まで達していたことが想像できます。

実際中に入ると、数分でも恐怖を感じ一刻も早く光のあたる外にでたいと思いました。(どの壕でも同じですが)

以前は平和学習に利用されていた「轟の壕」

つい数年前までは「轟の壕」は平和学習に利用され多くの学生が中に入っていましたが、道中落盤があり、危険ということで今では平和学習には活用されていません。

以前は私も壕内でガイドをしてましたが、今ではお客様をお連れする場合が外観のみの案内だけです。

学生が訪れていたころは、真剣な眼差しでガイドさんの話を聞き、光と暗闇のギャップに驚いていたのが印象的で、「何故このような場所に隠れなくてはいけないのか」「何故このような場所で死ななくてはいけないのか」と戦争の恐ろしさ、平和の大切さを学んでいました。

戦後80年が経過し以前は入れていた壕や戦争遺跡が段々と減ってきてるのは事実です。

沖縄戦を継承する上で、実相がわかる戦争遺跡の保存が求められます。

本市は、最新のデジタル技術を活用し、壕内の映像撮影・測量を行い記録保存を実施し、轟壕の360度バーチャルツアーを作成いたしましたので公開いたします。

【轟の壕】

- 住所

- 沖縄県糸満市伊敷

- 駐車場

- あり(階段の横の坂から上がった先に駐車スペースあり)

- 電話番号

- なし