「十死零生」

特攻機で戦艦に突っ込む作戦と同じように、生きては帰れない作戦が沖縄戦で行われていました。

その作戦の任務はアメリカ軍に占領された飛行場にたった12機で強行着陸をし、飛行場を破壊して生き残った兵士でゲリラ戦を展開することでした。四面楚歌の中、まさしく「十死零生」の作戦です。

作戦を行なった部隊名は「義烈空挺隊」

四面楚歌の中、滑走路に強行着陸した「義烈空挺隊」

以前紹介した掩体壕の横には「義烈空挺隊玉砕之地の碑」が立っています。

✔️あわせて読みたい

「義烈空挺隊」は、敵に占領された飛行場へ着陸し、飛行機や設備を破壊するために組織された陸軍の部隊です。当初はサイパンでの投入が想定されていましたが、情勢の変化により沖縄戦への参加が決定。これが実戦初投入となりました。

アメリカ軍が日本軍の司令部の首里に迫った5月24日、熊本の健軍飛行場から飛びたった12機は沖縄を目指します。途中4機が機材不調で引き返しましたが、8機が沖縄上空まで飛来しました。

そのうち5機が北飛行場(読谷飛行場)まで接近。しかしアメリカ軍の対空砲火で撃墜され、1機だけがアメリカ軍に占領された北飛行場に胴体着陸しました。

アメリカ軍の中にたった1機。

それでも着陸と同時に搭乗兵は飛行場に乱入し、手榴弾や拳銃で飛行機や空港設備を破壊しました。

アメリカ軍は合計33機が撃破、破損の上、7万ガロンのガソリンが入っているドラム罐600本が爆破炎上。

さらに一時、滑走路が使えなくなる戦果をあげるものの、この作戦で強行着陸をした搭乗兵全員が亡くなりました。

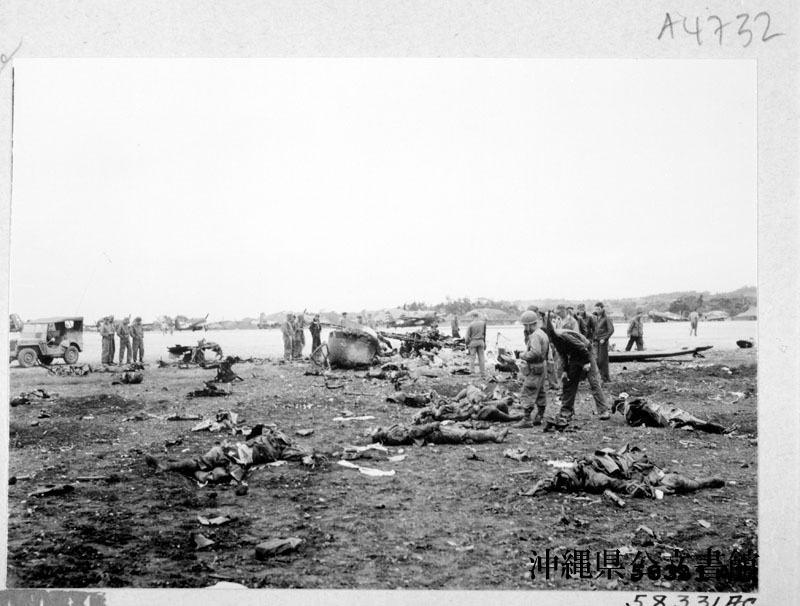

上記の写真はアメリカ軍が撮影した、「義烈空挺隊」の航空機の残骸と日本兵の遺体。アメリカ軍の和訳の説明は以下の通り。

1945年5月24日に読谷飛行場で墜落した日本軍機の残骸と日本兵の遺体。12機の飛行機が、着陸して手榴弾や磁気機雷、迫撃砲などあらゆる爆発物を用いて航空機を破壊するのを試みた。生き残った日本兵はC-46(輸送機)を2機、C-47を1機、C-54を1機、PB4Y2(爆撃機)を1機そして数機の戦闘機を破壊した。

沖縄公文書館画像の説明より抜粋

この時の様子を首里の日本軍司令部から見ていた「八原博通」高級参謀は、戦後に義烈空挺隊の戦果は戦局に大きな影響を与えたとは言えないとしながらも、その奮戦は前線の兵士たちに感動を与えたと語っています。

特攻部隊が、連夜敵艦船に突入しても、実のところ、地上戦闘には別に具体的な効果はない。戦術的に考えて、軍の戦闘に直接的に貢献したとはいえぬ。 五月二十四日夜の義烈空挺隊の北、中飛行場への突入も、冷静に観察すれば、軍の防御戦闘には、痛くもかゆくもない事件である。むしろ奥山大尉以下百二十名の勇士は、北、中飛行場ではなく、小禄飛行場に降下して、直接軍の戦闘に参加してもらった方が、数倍嬉しかったのである。だが二十四日夜、我々は首里山上から遙か北、中飛行場の方向にあたって、火の手の揚がるのを目撃した。わが空挺隊が敵飛行場に降下し、命のある限り獅子奮迅の働きをしているさまを想像して感動を久しくした。連夜に亘る特攻隊の突入、「ドロドロ」の轟音、そして空挺隊の降下は軍司令部将兵はもちろん正面二十キロの戦夜で死闘中の兵士一人一人に、戦うのは我々のみではないとの感懐を深く心に抱かしめたのである。

八原博通著 『沖縄決戦 – 高級参謀の手記』より抜粋

生きて帰れない作戦としては、航空機による特攻「神風特別攻撃隊」の任務が思い浮かびますが、「義烈空挺隊」の任務も生きて帰れぬ壮絶な作戦でした。

「義烈空挺隊」のような敵前に上陸し、敵を撹乱する特攻作戦は一回限りでしたが、航空機による特攻作戦は沖縄戦で常時行われていくのです。

「義烈空挺隊玉砕之地の碑」 のすぐ隣には「掩体壕」がある。

現在、「北飛行場」の遺構らしきものはありませんが、このあたり周辺は高台で、起伏がなく平坦な地形になっているため、滑走路の跡だったというのはイメージが容易につきます。

「義烈空挺隊玉砕之地の碑」は滑走路の跡地(といっても現在はサトウキビ畑ですが、)に立っています。別記事で紹介した「掩体壕」のすぐ横にありますので、すぐにわかります。

「掩体壕」を見に行く際は、ぜひ「義烈空挺隊玉砕之地の碑」にも目を向けて下さい。

✔️あわせて読みたい

【義烈空挺隊玉砕之碑】

- 住所

- 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2079

- 駐車場

- なし